那时汉朝-第79章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

今年至开春以来,天下无事,地上没有出现地震,天上也没有出现孛星。可是就在六月一日那天,有一个消息传遍了整个长安城:孝文帝崩于未央宫。临死前,刘恒就写好了一封长长的关于丧事的遗诏,不过,总结起来只有一句话:一切从俭,不必浪费。

一个伟大的皇帝,就此淡然谢幕,埋葬灞陵,享年四十五岁。

总结刘恒这一生,四个字:功德无量。这不仅是我个人的评价,自司马迁以降的所有历史学家都没少用过此一词语。然而,在两千多年后的今天,我们依然渴望以沉默的灵魂,穿越千年的烟云,唤醒灞陵底下的刘恒,让他给我们讲述一个真实的他的故事。

所幸的是,我们生活的时代,穿越小说遍布天下。在此,我们托穿越小说的福气,如愿回到汉朝,来到刘恒身边,他也愿意以口述形式描述他的一生。

以下是刘恒的口述:

关于我这辈子,应该是一刀劈开两半而论之。二十三岁前为一半,二十三岁后为另一半。二十三岁,你二十一世纪的今天,可能也就是大学刚刚毕业,甚至有人为避免城市竞争,选择到遥远的边疆服务或支教。

我这前半辈子下乡的好处是,全赖于我老妈的好教育。我的性格及我的人生哲学,几乎全都是她给我培养的。老天是公平的,他关上你的大门,就会给你开启一扇小窗。代地的情况你们也是知道的,这里山高皇帝远不说,整年就是风沙吹个不停。这里没有盛产土特产不说,匈奴人高兴的时候,大冬天的还喜欢跑来我们这山旮旯旅游观光,并且抢走我们的百姓和牛羊。

但是,老妈偏对这现状很满足。她总是对我说,做人,一是不要出风头,二是要学会满足。那时,我们就是穷,也觉得挺开心的。因为,这里没有宫廷争宠的尔虞我诈,没有朝会上的唇枪舌剑,更没有人前背后的阴谋算计。

果然,吕雉专权的时候,她像得了狂犬病似的到处咬人。结果,因为我们穷开心,因为我们不与世争锋,反而留下一条小命。在这里,我得先感谢老妈。她不但孕育了我的生命,而且用貌似软弱的老子哲学为我创造了未来翻盘的机会。

听说,那个叫月望东山的人写到这段历史的时候,世界上的很大一部分人因为华尔街金融风暴失去了工作。但是我要告诉你们,在中国历史上,其实最难找工作的就是皇帝。毕竟你们还有东边不亮,西边亮的机会。我就不行,对任何人,似乎当皇帝只有一次机会。一旦错过,八辈子悔都来不及。

就在我二十三岁那年,那个一心抬我,最后却被我一脚踩到底的周勃给我送来了一个大好机会。当时,说真的,我实在不敢相信天上会掉下馅饼。而那时长安的情况你们也是知道的。只能用一个字来形容:乱。周勃陈平也好,刘章兄弟也好,刘泽也好,等等,每个人心里都有一把天大的算盘。而且这把算盘就是,在这场变更的政权中得到最大化的利益。

而就在这时,他们突然转头对你说:我们把利益最大化交给你。请问你会信吗?

反正我是不信。因为,在包裹没有打开之前,我不知道他们给我送的是炸弹,还是庆生蛋糕。所以,我必须小心翼翼,又再小心翼翼。就像非洲高地里躲藏着的身材硕大,却异常胆小的老鼠一样,一步三打望,就恐怕被长安这群吃人的狼叼了去!

还好,皇帝有惊无险地落到了我的手里。对于这个结果,陈平是满意的,我也是满意的,周勃原先也是满意的。但我相信,他后来肯定不满意了。

关于我为什么要踩周勃,有必要解释一下。我并没有像传说中的勾践那样,长有一副鹰钩鼻。按当初范蠡对文种所说的,越王此般长相是可以共患难,不可同享富贵,所以他要决意功成身退,归隐江湖。

其实,面相学这玩意儿都是我们这些皇帝将相之人拿来唬百姓的。中国历史上之所以出现这么多个共患难,却无法同享天下之人,原因只有一个,那就是资源的匮乏。按你们的资源生态学的说法就是,资源匮乏可以排成金字塔结构。根据这个结构,对资源的争夺也呈金字塔式,越往上,越是激烈。

你想想,非典是怎么来的?那是因为市民不满足吃家畜,乱吃野味吃出来的。权力就像是食欲,一旦不能满足现状,乱吃就吃出了一个血染的江山。由这点我们就可以多少明白点道理:皇帝位只有一个,谁都想往上挤。结果是,为了这皇帝位,六亲不认,君臣失和,朝纲混乱。一切都可能会乱了套。

我当然不是害怕位高权重的周勃会夺了我的皇帝位。但是,打周勃接我入城以来,我就敬畏他。可是日而久之,我发现这种敬畏让我有如坐在火盆上炙烤一般,甚是难受。你们没当过皇帝,肯定不知道其中滋味。什么叫天子,那就是上天派下来打理天下的家长。家长在孩子面前,就应该高高在上,居高临下,威风凛凛。

可事实是什么呢?周勃的情况之前你们也是看到的,他竟然比我还威风。长此以往,天子之威何在?这就叫,卧榻之侧,岂容他人搅我好梦。所以,当袁盎给我讲了一堆如何保持皇威的拍马屁的话后,我就已经决定,无论如何,一定要把周勃这块石头搬开长安。

如果搬不开,我就把他推下悬崖,一了百了。

或许,你们要拿现代的人权主义来干涉我,说什么狡兔死,走狗烹之类的讽刺语。其实,如果你们站在我这个位置上,就知道什么叫当皇帝混口饭吃,不容易啊。

又或许,你们又要拿刘长给我说事儿了。拜托了,千万不要给我唱那个什么一尺布,尚可缝,兄弟二人不相容的歌谣。在这里,我要严正声明,刘长的死是他个人性格的悲剧,我只能负一半责任。

我知道,问完了刘长,你们又要叫我解释那个薄昭自杀事件了。我告诉你们:人在江湖,身不由己啊。除此之外,我什么都不想多说了。因为我就知道,问完了这个,你们就像狗仔似的追着问我和贾谊的感情,甚至怀疑我和邓通是不是搞同恋性。

我只能这样说:我所做的一切,都是出于政治的需要。

所以,你们不要老是揪着我的隐私不放。想窥视我的心灵是可以的,但也要点到为止。如果我把心底的所有私密都托盘而出,那以后那帮汉学家还有什么啃的呢?还是留给人家一个饭碗吧。

其实,你们更应该关心的是,我这些年来为天下做了什么。不然,别人还以为我当皇帝只是有事吃喝,没事拉撒。不过呢,群众的眼睛是雪亮的,历史对我的评价本人是甚为满意的。因为,我二十三年皇帝路,只突出一个重点:孝治天下!

关于孝,孔子先生已经有过专门论著。在我们这个家天下的时代里,所谓国家,就是扩大的家庭;所谓家庭,就是缩小的国家。所以,儒家才会有,修身,齐家,治国,平天下的理想。这句话不仅指的是做事要从小事做起,更重要的是,以治家的观念去治国,以治国的理念治家,都是可通的。

比如,孝道就是一个。孔夫子说,居家,子孝父;出仕,臣孝君;反过来也可以这样说,君爱臣,犹如父爱子。孝道就像是一条看不见的线索,更是整个国家的润滑油,它只会使国家变得更加稳定和谐。

在家,薄太后就是我的父母;做了皇帝,百姓和人民就是我的父母。为了让父母有饭吃,有衣穿,我听贾谊等人的重农之策,亲自种田以作表率。除此之外,我甚至把许多莫名其妙的苛捐杂税通通废除。甚至是,还把加于百姓身上的刑罚,撤的撤,改的改,还百姓一个宽松的政治环境。

应该说,对于这一点,我做得问心无愧。因为,我没有表面一套,背后一套。我自代地来长安当皇帝以来,新衣服都舍不得穿,新房子都舍不得盖,就连小老婆吵得要块好布做衣裳,我同样舍不得让她们拖着裙布落在地上。我自始至终都保持着节俭从约的习惯,不仅是我有一个好家教,更重要的是,是要为天下苍生着想啊。

因为如此,我才不想发动对匈奴的战争。

讲到匈奴,我真的有一肚子的怨气和冤气。怨的是,天生匈奴,就是促进汉人进化的天敌,让我们这个国家屡屡被骚扰,攻击,掠夺,简直就像是长夜里永远挥不去的梦魇。

也正是如此,后世有许多愤青甚至骂我软弱,不敢对匈奴做深入追击。他们之所以能骂出口,是因为他们统计过,在我的任期内国家经过长时期的休养,老百姓有饭吃了,有衣穿了,心里也有新想法了。

这个新想法,当然是指可以向匈奴讨回尊严了!

面对着这些零零碎碎的指责,我就在想,在生命的长河中,生存权和尊严权,同等重要。如果偏要在这两者之中选出一个更更重要的,那你们会选哪一个呢?是人民生存权,还是国家尊严权?

是的,我们是受到了匈奴三番五次的掠夺和骚扰。但是,自我老爹刘邦,甚至吕太后以来,我们汉朝基本上都达成了一致的国家发展方略:在国家尊严的底线下,允许匈奴的无理挑衅。我们的底线就是,不把战争扩大化,不使国家失去一寸领土。

本来就是嘛,匈奴爱抢,我们就花点钱消灾,这也是无可厚非的。

有位名人曾经说过,中国要想走向富强,必须韬光养晦一百年。其实,在两千多年前,我们汉朝也是这么干的。我们暂时和亲,不过是权宜之计。一旦幼鸟成雕,幼虎成王,我们就可以挺着胸膛这样说:

匈奴,你等着!

我相信,汉朝人终会等到这一天的!

因为,我们祖辈几代人忍辱负重,等待的就是这一天!

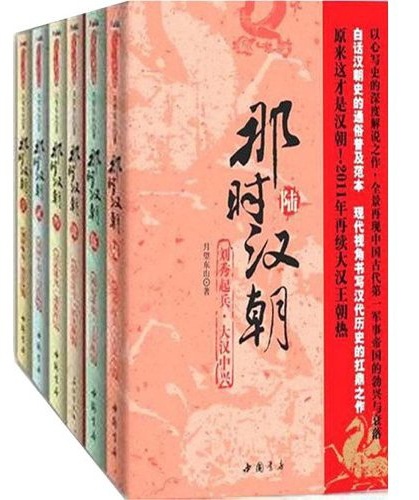

二 恒前,启后

刘恒崩,汉朝又得忙活了。

第一件要忙的当然就是太子登基变皇帝。公元前157年,六月九日,太子刘启举行仪式即皇帝位,立薄妃为皇后。薄妃是薄太后之家女,可惜的是,薄太后给自家孙子推荐的是一只不会下蛋的老母鸡,无子可立,所以太子之位就暂且空缺。

汉朝第二件要忙的活就是,组织专家小组评估刘恒生前政绩,并且给他戴两个重要的帽子:谥号和庙号。所谓谥号,指的是皇帝崩后,专家小组集体讨论给皇帝起的外号。听说,这套方案是周王朝发明的,而且有一定的规格和标准。

比如,尊贤贵义称“恭”;刚强直理称“武”;温柔贤善称“懿”;渊源流通称“康”;由义而济称“景”;柔质慈民称“惠”;除残去虐称“汤”;悯民惠礼称“文”。

这些帽子当中,各人因治民及性格特征,各有所属。比如,刘盈史称惠帝;刘恒,史称文帝;刘启,史称景帝;刘彻,史称武帝。

除了谥号外,庙号更不可少。厚黑学大师李宗吾就说,人活一世,谁不想死后能进供庙吃冷猪肉。但是,对一个国家来说,皇帝会越来越多,这些人死后不能都挤进一个庙里,必须各立新庙。然而,新庙犹如盖房子,不是想盖多高就盖多高,多论功而盖。于是,就论功盖庙,就有了庙号。

庙号主要有两种:祖和宗。一般情况下,打江山的才能叫祖;享江山的都是宗。所以,打江山刘邦被称为汉高祖。可是,后世坐江山的皇子皇孙多了,也不能只叫一个宗字了得。又得分不同档次。

如,太宗发扬光大产业;世宗、高宗等是守成令主的美号;仁宗、宣宗、圣宗、孝宗、成宗、睿宗等皆乃明君贤主;中宗、宪宗都是中兴之主;哲宗、兴宗等都是有所作为的好皇帝;神宗、英宗,则功业不足;德宗、宁宗,则过于懦弱;玄宗、真宗、理宗、道宗等好玄虚;文宗、武宗名褒实贬;穆宗、敬宗功过相当;光宗、熹宗昏庸腐朽;哀宗、思宗只能亡国。

关于刘恒,由丞相牵头的专家小组最后讨论决定:孝文皇帝庙,宜为帝者太宗之庙!

第三件要忙活的,就是赦天下。这是所有皇帝登基必须要做的一件好事。除此之外,刘启还替天下小民多做了一件好事——改刑罚。

刘恒和刘启这对父子开创的文景之治,到底给百姓带来了什么实际好处?我想,无非有以下两种:吃饱穿暖,少受罪。

道理是很显然的。在中国历史上,文人永远没有停止过替百姓呼喊的声音:亡,百姓苦;兴,百姓苦。前者往往受战乱之苦,后者往往受皇帝大兴土木工程之苦。但是,刘恒的确是个例外。他没有大兴宫殿,连穿的衣服几十年都没有变。

兴,让百姓乐。我想,这才是文景之治的魅力所在。

关于国家刑罚,刘恒生前把许多重罚改为轻罚。然而,刘启却认为,文帝废肉刑,貌似轻刑,实则杀人。刘启之所以这样说,那是有原因的。刘恒规定,凡是刑砍左脚趾的,改鞭打五百;应割鼻子的,改鞭打三百。刘恒以为,劳改犯就此只吃点皮肉之苦,少了些短脚少鼻之苦。这样,无论于谁,都是有好处的。

可事实呢?这些劳改犯根本就没几个能顶得住三五百鞭的。这些人不被鞭死,也多半是残废,要不就是落得了鞭打后遗症。于是,本来只是少脚缺鼻的,竟然被活活打死。做好事竟然变成了做坏事。

刘启认为,这样鞭打怎么行,简直就是不把人当人看嘛。于是,马上下诏:鞭打五百下的,改三百;鞭打三百下的,改二百。

如果还是没有人顶得住打,那就只好下次再各减一百了。我想,刘启打心里就应该做这样的思想准备。

历史上几乎没有只做好事,不做坏事的皇帝。刘启亦不过如此,他做完好事,就想找个人使坏了。说白了,刘启就是想杀个人,此人正是刘恒生前的宠幸之人:邓通。

邓通得罪刘启,不在于他拥有数百万巨财被嫉妒,他的死穴恰恰是他最善长的活儿:拍马屁。

夜路走多了,总会有碰到鬼的一天;拍马屁拍多了,也会有拍到马脚的时候。邓通拍到刘启这只马脚,过程大约如下: